Baugeschichte des Stiftskirchenturms

Turm von Südwesten

Die breite barocke Turmkuppel der Herrenberger Stiftskirche ruht auf einem mächtigen gotischen Westwerk. Das Glockenmuseum Stiftskirche ist auf drei Etagen im oberen Teil des Turmes untergebracht.

Wer heute die 146 Stufen zum Turm der Herrenberger Stiftskirche hinaufsteigt, genießt von oben nicht nur einen weiten Blick über Herrenberg und das Gäu, sondern bekommt auch ein Glockenmuseum zu sehen, das in seiner Art in Europa einmalig ist. Die Besucherinnen und Besucher können auch beobachten, wie die Glocken dem Uhrenschlag dienen und wie sie zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten nach einer festgelegten Läuteordnung schwingend geläutet werden.

Solche Beobachtungen sind zwar gelegentlich auch auf anderen Glockentürmen möglich, dort ist es aber meist so eng, dass man die Glocken kaum richtig sehen kann. Die Herrenberger Glockenstube ist geräumig und wegen ihrer erstaunlichen Größe zur Aufnahme vieler Glocken besonders gut geeignet.

Ursprünglich waren hier zwei Glockenstuben nebeneinander in den beiden gotischen Doppeltürmen untergebracht. Als man diese beiden Türme 1749 bis fast auf halbe Höhe abbrechen musste, entstand an ihrer Stelle unter der neuen barocken Zwiebelhaube ein doppelt großer Raum, in dem heute über 30 Glocken auf zwei Ebenen läutbar aufgehängt sind. Eine weitere Glocke hängt weithin sichtbar als typische Schlagglocke außen in einem kleinen Glockenerker und wird wie vier andere Läuteglocken mit dem Uhrhammer angeschlagen.

Blick vom Turm über Rathaus und Marktplatz

Unsicherer Untergrund

Es ist nicht selbstverständlich, dass der Turm so viele Glocken tragen kann. Die Herrenberger Stiftskirche steht auf unsicherem Gipskeupergrund. Im Lauf seiner Geschichte hat sich das Bauwerk verbogen. Der Turm setzte sich pro Jahr 1 mm mehr als der Chor. Dadurch war ein Niveauunterschied zwischen Chor und Westwerk von 70 cm in 700 Jahren entstanden. Außerdem deuteten die senkrechten Risse in der Turmwestwand darauf hin, dass das Westwerk sattelförmig auf tragfähigerem Boden in der Mitte aufsitzt. 1963 brach ein Holzunterzug im Turminnenraum. Von der Turmostwand stürzte ein großer Steinsplitter in das Innere des Kirchenschiffs. Der ganze Kirchenbau war akut gefährdet.

Blick in die heutige Glockenstube

Sanierung 1972-1982

In dieser Situation musste die Kirche 1971 geschlossen werden. Nach einem Sicherungskonzept von Professor Wenzel, Universität Karlsruhe, gelang jedoch in den Jahren 1972 bis 1982 unter der Bauleitung von Architekt Martin Stockburger eine erfolgreiche Sanierung.

Das Ingenieurbüro Wenzel ging davon aus, dass der Berg an seiner Bewegung nicht gehindert werden kann. Deshalb konzentrierte sich die ingenieurmäßige Sicherung auf die innere Stützung des gesamten Bauwerks, so dass es heute die Setzungen ungefährdet mitmachen kann.

Zu diesem Zweck wurden Turm und Chor mit einem Korsett von Spannankern umgeben. Der Turm erhält außerdem zwei neue Zwischendecken aus Spannbeton. Das Kirchenschiff blieb biegsam vergleichbar einem Blasebalg zwischen zwei Ziehharmonikakästen.

Nach der statischen Sicherung konnten die Wand zur Turmempore, die Rosette in der Westwand und das Südfenster im Turm wieder geöffnet werden.

Der mächtige Turm mit einem Gesamtgewicht von acht- bis zehntausend Tonnen kann nun das im Vergleich mäßige Gewicht der Glocken (sie wiegen zusammen knapp 20 t) ohne weiteres verkraften. Lediglich das mittelalterliche Gebälk unter der Glockenstube musste mit Hilfe von Stahlträgern abgesichert werden.

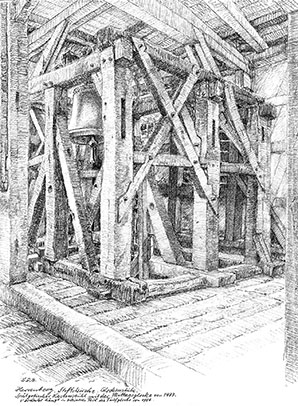

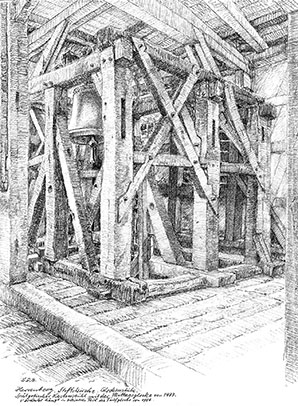

Glockenstube früher – nach einer Zeichnung von Traugott Schmolz

Baugeschichte des Stiftskirchenturms

Turm von Südwesten

Die breite barocke Turmkuppel der Herrenberger Stiftskirche ruht auf einem mächtigen gotischen Westwerk. Das Glockenmuseum Stiftskirche ist auf drei Etagen im oberen Teil des Turmes untergebracht.

Wer heute die 146 Stufen zum Turm der Herrenberger Stiftskirche hinaufsteigt, genießt von oben nicht nur einen weiten Blick über Herrenberg und das Gäu, sondern bekommt auch ein Glockenmuseum zu sehen, das in seiner Art in Europa einmalig ist. Die Besucherinnen und Besucher können auch beobachten, wie die Glocken dem Uhrenschlag dienen und wie sie zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten nach einer festgelegten Läuteordnung schwingend geläutet werden.

Solche Beobachtungen sind zwar gelegentlich auch auf anderen Glockentürmen möglich, dort ist es aber meist so eng, dass man die Glocken kaum richtig sehen kann. Die Herrenberger Glockenstube ist geräumig und wegen ihrer erstaunlichen Größe zur Aufnahme vieler Glocken besonders gut geeignet.

Ursprünglich waren hier zwei Glockenstuben nebeneinander in den beiden gotischen Doppeltürmen untergebracht. Als man diese beiden Türme 1749 bis fast auf halbe Höhe abbrechen musste, entstand an ihrer Stelle unter der neuen barocken Zwiebelhaube ein doppelt großer Raum, in dem heute über 30 Glocken auf zwei Ebenen läutbar aufgehängt sind. Eine weitere Glocke hängt weithin sichtbar als typische Schlagglocke außen in einem kleinen Glockenerker und wird wie vier andere Läuteglocken mit dem Uhrhammer angeschlagen.

Unsicherer Untergrund

Es ist nicht selbstverständlich, dass der Turm so viele Glocken tragen kann. Die Herrenberger Stiftskirche steht auf unsicherem Gipskeupergrund. Im Lauf seiner Geschichte hat sich das Bauwerk verbogen. Der Turm setzte sich pro Jahr 1 mm mehr als der Chor. Dadurch war ein Niveauunterschied zwischen Chor und Westwerk von 70 cm in 700 Jahren entstanden. Außerdem deuteten die senkrechten Risse in der Turmwestwand darauf hin, dass das Westwerk sattelförmig auf tragfähigerem Boden in der Mitte aufsitzt. 1963 brach ein Holzunterzug im Turminnenraum. Von der Turmostwand stürzte ein großer Steinsplitter in das Innere des Kirchenschiffs. Der ganze Kirchenbau war akut gefährdet.

Blick vom Turm über Rathaus und Marktplatz

Sanierung 1972-1982

In dieser Situation musste die Kirche 1971 geschlossen werden. Nach einem Sicherungskonzept von Professor Wenzel, Universität Karlsruhe, gelang jedoch in den Jahren 1972 bis 1982 unter der Bauleitung von Architekt Martin Stockburger eine erfolgreiche Sanierung.

Das Ingenieurbüro Wenzel ging davon aus, dass der Berg an seiner Bewegung nicht gehindert werden kann. Deshalb konzentrierte sich die ingenieurmäßige Sicherung auf die innere Stützung des gesamten Bauwerks, so dass es heute die Setzungen ungefährdet mitmachen kann.

Zu diesem Zweck wurden Turm und Chor mit einem Korsett von Spannankern umgeben. Der Turm erhält außerdem zwei neue Zwischendecken aus Spannbeton. Das Kirchenschiff blieb biegsam vergleichbar einem Blasebalg zwischen zwei Ziehharmonikakästen.

Nach der statischen Sicherung konnten die Wand zur Turmempore, die Rosette in der Westwand und das Südfenster im Turm wieder geöffnet werden.

Der mächtige Turm mit einem Gesamtgewicht von acht- bis zehntausend Tonnen kann nun das im Vergleich mäßige Gewicht der Glocken (sie wiegen zusammen knapp 20 t) ohne weiteres verkraften. Lediglich das mittelalterliche Gebälk unter der Glockenstube musste mit Hilfe von Stahlträgern abgesichert werden.

Blick in die heutige Glockenstube

Glockenstube früher – nach einer Zeichnung von Traugott Schmolz